先日2021年、おうちで過ごす夏休みのスケジュールを立てました! に記載しましたが、ニコンのキッズアイランドというサイトを拝見し、小2の息子と早速光の実験をやってみました!今回はサイトにある『光の色のひみつを知ろう』『 虹のふしぎをさぐろう 』『夕やけ空のふしぎをさぐろう 』の3つを試してみましたが、それぞれ10分~20分程度で出来たのでとてもお手軽でしたし、新しい知識が増えて、楽しく学べました!

1、光の色のひみつを知ろう

①まずは、光ではなく、白い画用紙に絵具で色の三原色「シアン・マゼンタ・イエロ―」を塗りました。絵具の中で三原色に近そうな物を選んで塗ってみました。

②つぎは光はまざるとどうなるのか見ていきます。光の三原色「赤(R)、緑(G)、青(B)」を作ります。普通のセロハンテープに青、緑、赤のマーカーで色を塗り、懐中電灯に貼りました。

③白い紙に光を当ててみます。

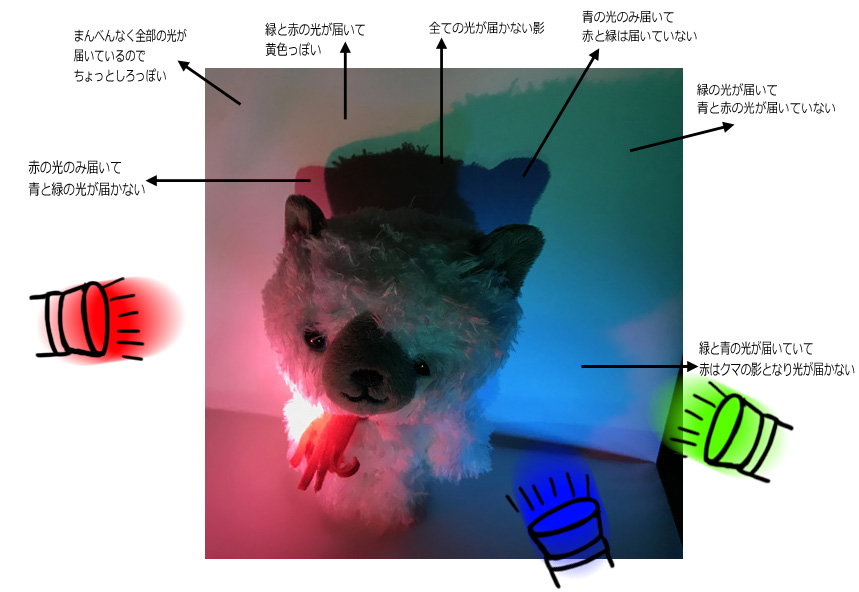

下の光の色見本とまあまあ近い色になりました。

光は重なれば重なるほど白っぽくなっていって3つ重なると白になるのですね。テレビの電源を切ると光を切ることになるので黒になるのですね。

④ぬいぐるみに光を当ててみます。

2、虹のふしぎをさぐろう

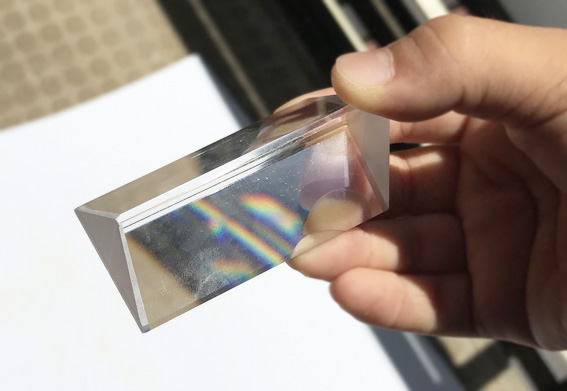

①プリズムを購入しベランダで太陽の光を当てて虹を作ることにしました。

プリズムで虹色が見えたように、虹は空気中の水のつぶに太陽の光がぶつかって屈折・反射して出来ます。

3、夕やけ空のふしぎをさぐろう

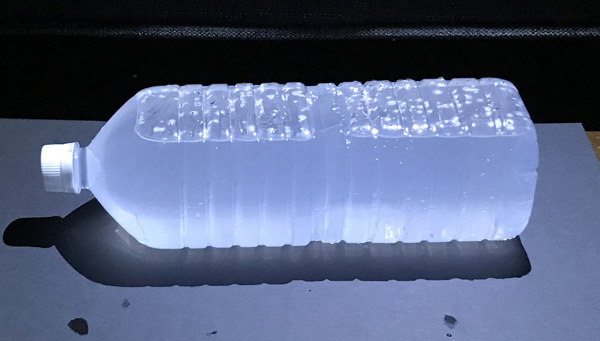

①2リットルのペットボトルに水を入れ、そこに数滴牛乳をいれて、少し白濁した水を作りました。

②黒い紙の上にペットボトルを置き、懐中電灯でペットボトルを上から照らします。ちょっと水の色が青っぽく見えます。

③懐中電灯をペットボトルの底面(右側)に当ててみます。底面の方は青っぽいのですが、懐中電灯から遠い左側に行くにつれてだんだんオレンジ色っぽくなっているのが確認できます。

太陽から自分までの距離は、日中よりも夕方の方が長くなるので、太陽の光が空気中のちりなどに当たる回数が増えて、青い光が先に散らばってしまって、残った夕焼けの赤い光が目に見えるということです。

4、実験の感想

やはり実験は子供にとって好奇心をくすぐる遊びのような楽しいことのようで、次々にやりたがりました。今回は、身近に体験したことのある夕焼けや虹などのメカニズムを簡単な材料で実験できたのでとても良かったです。 実際に実験で観察してみることで頭に鮮明な画像として残って、本で見た時にもその理屈がちゃんと繋がってくるのだと思いました。また夏休みの間になにか簡単にできるよい実験があればやってみたいと思います!

☆ おまけ

さて、話は変わりますが、先日、探究学舎のある三鷹にある天文・科学情報スペースの企画展「体験しよう!光の魔法ミュージアム」へ行きました。懐中電灯を片手に、特殊なランプ(ナトリウムランプ)で照らされた会場を回るというものです。ナトリウムランプ下では、物の色が無くなってしまって全体的にオレンジ色の色相になってしまうのですが、懐中電灯を照らすことによって本来の色が浮かび上がってきます。どんな色か想像し、自分の思っていた色と合っているかどうかを息子と当てっこしながら周りました。カラフルな動物などもオレンジトーンになって、野菜も黒っぽく見えてしまったりしていて美味しそうに見えませんでしたが、懐中電灯を当てると鮮やかな色が出てきて魔法のライトのようでした。会場を一通り見終わり、外に出た瞬間に息子が「この世界に色があってよかった!」と一言。ナトリウムランプの世界にしばらくいたので、外に見える色々な物が綺麗に見えました。

最後までお読みいただきありがとうございました!